THY Taiwan International Law Offices

台日国際相続Cross-border Succession

四、台湾の国際相続における特有の考慮事項

(一)煩雑だが不可欠な書類の認証国際相続において、一方で発行された書類を他方で使用する場合、その書類の真正性を証明するための「認証」手続きが必要となります。

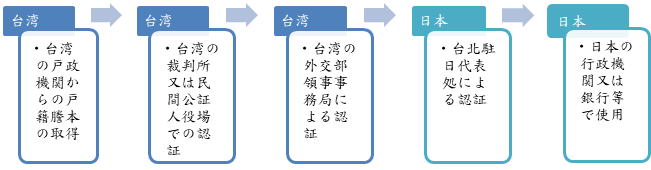

- 認証プロセス例(台湾の戸籍謄本を日本で使用する場合)

- 留意点:

- 認証の手続きは、実際の状況に応じて手続きは異なる可能性がありますので、必ず書類の提出機関にご確認ください。

- 公文書(戸籍謄本等)と私文書(委任状等)では、認証のプロセスが異なる場合があります。

- 書類を使用する国の在外公館での認証が必要となる場合があります。(例:台湾で発行された書類を日本で使用する場合は、まず台湾の裁判所又は民間の公証人役場による認証を受けた後、次に台湾外交部による認証を受け、さらに日本にある台北駐日経済文化代表処又はその管轄の弁事処による認証を受ける、といった段階的な手続きが一般的です。)。

- 日本の各台北駐日経済文化代表処(弁事処/分処)には管轄区域がありますので、事前に確認することが重要です。

(二)台湾の法定相続分

中華民国(台湾)法で規定する法定相続分は日本と若干異なることに留意が必要です。

| 順位 | 相続人 | 配偶者と共に相続する場合の相続分 |

| 第一順位 |

直系血族卑属(子、孫など) |

配偶者と子(卑属)で等分 |

| 第二順位 |

父母 |

配偶者 1/2、残り1/2を父母で等分 |

| 第三順位 |

兄弟姉妹 |

配偶者 1/2、残り1/2を兄弟姉妹で等分 |

| 第四順位 |

祖父母 |

配偶者 2/3、残り1/3を祖父母で等分 |

| - |

配偶者(単独相続) |

全て(第一順位から第四順位までの相続人全てが存在しない場合に、配偶者が単独で全てを相続する。) |

(三)遺留分(中華民国法の「特留分」)

中華民国(台湾)の民法では、遺言によっても完全に剥奪することができない法定相続人の最低限の取り分(遺留分)を保障しています。配偶者(法定相続分の1/2)、直系血族卑属(法定相続分の1/2)、父母(法定相続分の1/2)、兄弟姉妹(法定相続分の1/3)、祖父母(法定相続分の1/3)が対象となります。遺言の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分権利者はその取得すべき分配額を請求できます。

五、よくあるQ&A

以下に、台湾・日本間の国際相続においてよくご相談いただく質問を表形式でまとめました。

| 分類 | よくある質問 | 回答 |

| 税務関連 | 相続税納付の期限は? | 台湾の相続税は、原則として被相続人の死亡日から6ヶ月以内に申告が必要。 |

| 戸籍や相続人関連 |

台湾の戸籍を取り寄せたところ、知悉していない相続人がいた。遺産相続はどうなるのか? | 原則として台湾の相続人を含む全ての法定相続人の同意(遺産分割協議書への署名等)がなければ、日本・台湾いずれの遺産についても相続手続きは進められない。 被相続人が日本国籍の場合、相続は日本法に基づく。台湾の戸籍に記載されている子が(日本の)法律上の子と認められる場合、その子は日本の民法に従った相続権を有する可能性がある。遺産分割協議にはその子も含める必要があるかもしれない。 |

| 日本での相続で帰化前の台湾戸籍が必要と言われたが、取得できるか? | 原則として取得可能。相続人(利害関係者)は被相続人の日本へ帰化前の台湾の戸籍謄本(原戸籍)を申請できる。申請には、利害関係(相続関係)を証明する書類(帰化事項の記載がある戸籍等)が必要であり、日本で発行された書類の場合、翻訳・認証手続きが求められる場合があることに注意が必要。 | |

| 遺言と書類関連 |

日本で作成した遺言書は台湾で有効か? |

遺言書は、原則として法律により「遺言者の本国法」、「遺言書を作成した地の法」、「遺言者が死亡時に住所を有した地の法」「遺言が不動産に関係する場合は、当該不動産の所在地の法」等のいずれかに基づき作成されていなければならないと定められている。ただし、外国法で作成された遺言書に関しては、台湾の実務においては裁判所の認定又は判断を要することがある。 |

| 日本の書類はそのまま台湾で使えるか? | 原則として台湾の行政機関に提出する外国の書類は全て中国語訳文を添え、台湾の在外機関(台北駐日経済文化代表処等)の認証手続きを要する。 |

六、最後に

これまで見てきたように、台湾関連の国際相続は非常に複雑であり、多くの時間と労力、そして専門知識を要します。手続きの誤りや期限の徒過は、予期せぬ不利益やトラブルにつながる可能性があります。

したがって、台湾関連の国際相続が生じた場合は、できるだけ早い段階で当事務所に相談することを強くお勧めします。当事務所は、日本と台湾双方の相続に精通した専門家チームを有しており、これまで数多くの日台間の国際相続案件を手がけてきた豊富な実績がございます。

このほか、当事務所には日本語・中国語に対応可能なチームがあり、複雑な書類の収集・翻訳・認証手続きから、遺産分割協議のサポート、不動産の名義変更手続き、そして相続税の申告まで、ワンストップでのサポートを提供することが可能です。

個々の依頼者様のご状況とご意向を丁寧に伺い、法務・税務の両面から最適な解決策をご提案させていただきます。どのようなご質問でも、まずはお気軽にお問い合わせください。煩雑な手続きや言葉や文化の壁からくる不安を解消し、一日も早く平穏な日常を取り戻していただけるよう、当事務所が全力でサポートいたします。

shop info.事務所情報

THY 台灣通商法律事務所

THY Taiwan International Law Offices

〒104-52

台灣台北市中山區中山北路三段58號企業大樓6樓

Adress: 6F, No.58, Section3, Zhongshan North Road, Taipei, Taiwan

TEL.+886-2-2585-2569

FAX.+886-2-2595-7626

e-mail: THY@thylaw.com.tw